琅琊郡临河而建,城中街巷纵横,商贾云集。城南有一卓府,朱门高墙,气派非凡。家主卓若水年方二十有三,是当地有名的豪强公子。其父卓老爷曾任京官,致仕还乡后广置田产,家中仆从如云。

这卓若水生得相貌堂堂,却性情骄纵,每每出行必是四马高车,前后十余家奴开道。车驾过处,尘土飞扬,行人纷纷躲避不及,常有老弱被马冲撞,小贩货摊被车碾过。百姓敢怒不敢言,只得暗地里咒骂几句。

这年仲春,卓若水携三五好友至城郊赏桃花。归来时已是微醺,命车夫加快速度回府。四匹高头大马拉着华盖车在街道上横冲直撞,仆从在前吆喝开道,行人纷纷仓皇躲避。

正行至西市口,忽见一青衫书生骑着一头瘦驴,不紧不慢地沿街而行。听到身后喧哗,竟不躲闪,反而调转驴头,靠近了卓公子的车驾右侧。

“闪开!不要命了吗?”家奴厉声喝道。

那书生仿佛聋了一般,不但不避让,反而探头向车内张望。但见他约莫二十出头年纪,面白如玉,目若朗星,腰间系着一个青布囊,颇有几分出尘之气。

卓若水正倚在锦垫上小憩,忽觉有人窥视,睁眼便见一书生紧贴车旁,不禁怒上心头:“哪来的穷酸,敢窥视本公子车驾!”

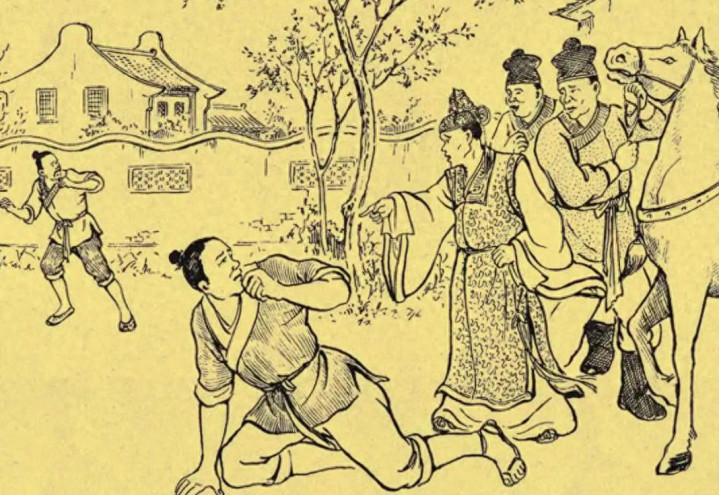

话音未落,那书生因身子倾斜过度,忽然“哎哟”一声,从驴背上跌落下来,不偏不倚正撞在车篷上。拉车的辕马受此惊吓,前蹄腾空,嘶鸣不已,车身剧烈摇晃,竟将卓若水从车内甩了出来,重重摔在青石板上。

“公子!”众仆惊呼,七手八脚上前搀扶。

卓若水锦衣沾尘,发冠歪斜,狼狈不堪地从地上爬起,只觉得臀背生疼,面上无光。他勃然大怒,指着刚从地上爬起来的书生喝道:“将这不知死活的东西给我捆了!连那该死的驴子一并带回去!”

众家奴得令,一拥而上。那书生也不反抗,只微微一笑,任由他们用麻绳捆了双手。奇怪的是,那头瘦驴竟也异常温顺,毫不挣扎。

卓若水重整衣冠,怒气冲冲地回到车上,命令将书生和驴子拴在车后拖着走。车队再度启程,沿途百姓见状,无不侧目,却无人敢出声。

回到卓府,已是日影西斜。卓若水下车便令:“将那厮带进来,先打二十棍再说!”

管家连忙带人前往车后提人,却突然惊呼起来:“公子!快来看这是怎么回事!”

卓若水不耐烦地走过去,一看之下,也愣住了——车后拴着的哪里还有什么书生和驴子,分明只有一杆二尺来长的短鞭,和一头用黄纸剪成的驴子!那纸驴栩栩如生,四蹄还沾着些许泥土,仿佛刚才真的行走过一般。

“这、这是怎么回事?”卓若水惊得说不出话来。

众家奴面面相觑,无人能解。方才明明是个大活人和一头真驴,怎么转眼间就变成了纸片和短鞭?

卓若水心中惊疑不定,命人将纸驴和短鞭拿进厅中细看。那纸驴剪工精巧,连睫毛都清晰可见;短鞭则是用寻常竹竿制成,柄上刻着几个小字:“行善积德,自有天佑”。

自此以后,卓若水一改前非,出行不再前呼后拥,遇老人让路,见贫者施助。他还将那杆短鞭悬挂书房,取名“策心鞭”,时时提醒自己谨言慎行。